摘要:蘋果公司棄用Intel芯片而自研Mac電腦處理器芯片,對Intel公司無疑是一個噩耗,業界引發了很大震動,也引發了對幾個問題的討論和思考。整機大廠自研芯片是大潮流嗎?高技術產業專業化社會化的分工協作還能持續嗎?企業內部技術創新鏈上下游合作很有優勢,單純芯片設計公司還有發展空間嗎?本文拋磚引玉,希望與讀者探討對這幾個問題的看法。

2020年4月24日,彭博社報道蘋果公司正在基于iPhone最新一代的A14芯片,開發Mac電腦處理器,代號為“Kalamata”,計劃中首批Mac電腦處理器將具有8個高性能內核,至少4個節能內核。報道還指出,蘋果公司計劃將于2021年銷售搭載自研處理器的MacBook系列電腦。

全球肆虐的新冠疫情并沒有減緩蘋果公司這個野心勃勃的計劃,它反而被提前完成。北京時間2020年11月11日凌晨2點,蘋果公司在Apple Park舉辦的發布會上,推出了搭載了自研處理器芯片M1的MacBook Air、Pro和mini。M1芯片基于ARM架構開發,擁有4個高性能的Firestorm CPU核和4個高效率的Icestorm CPU核,以及8核心的GPU。M1采用5nm工藝制作,在大約120mm?的芯片上集成了約160億只晶體管。

圖1.蘋果公司自研的Mac電腦處理器芯片Apple M1

過去的十幾年里,蘋果公司不但自研了手機的A系列芯片,還推出了iPad的A系列衍生芯片、Airpods上用的H系列藍牙芯片、AppleWatch上用的W系列芯片。從此以后,蘋果公司旗下的所有硬件平臺都用上了自研的芯片。蘋果公司的iPhone、iPad和MacBook等產品處理器平臺也都統一到ARM架構之下,為今后的處理器升級和用戶生態對接鋪平了道路。蘋果公司今后可以方便地管控自己產品的性能,使三個平臺上應用的用戶體驗更加出色。

蘋果公司的電腦處理器共經歷了四次CPU架構遷移,第一次是1984年,從Macintosh 128k開始,CPU從原來MOS Technology的6502處理器轉換到了Motorola的68000處理器;第二次是在1994年,CPU改換為IBM PowerPC處理器;第三次是在2005年,喬布斯宣布采用Intel X86處理器。現在則是第四次,蘋果公司拋棄了Intel X86處理器,今后將采用自研的基于ARM架構的處理器。

分析人士認為,蘋果公司自研所有產品的處理器芯片,并把多個平臺處理器都統一到ARM架構上來,帶來了三方面的好處。首先是Mac、iPhone、iPad等產品將更容易統一應用程序生態。無論是開發者或者消費者,一致性的系統體驗感覺都會更好。其次,自研處理器可以更好地控制產品性能、用戶體驗和產品成本,這將給蘋果帶來更大的競爭優勢。第三,可以與競爭對手區分開,切斷對外來處理器芯片的依賴,自主掌控產品迭代升級的節奏。這些都將會進一步提升蘋果公司產品的競爭力。

蘋果公司棄用Intel CPU而自研Mac電腦處理器,這是兩家全球最受矚目的科技公司發生的具有標志性大事件,自然在業界引起了震動和討論。它標志著整機大廠自研芯片成為一種趨勢,也標志著即使是老牌龍頭老大如果創新步伐慢了,照樣會變成“昨日黃花”而被拋棄。它給我們留下的思考包括:1.整機大廠自研芯片是大潮流嗎?2.高技術產業專業化社會化的分工協作時代結束了嗎?3.企業內部技術創新鏈上下游合作很有優勢,單純芯片設計公司還有發展空間嗎?

要思考和回答這些問題,可能先要了解芯片產業鏈的組織方式。即研究清楚整機企業和芯片產業鏈的關系,圍繞著技術迭代升級閉環,各類企業如何組織與合作才能更有創新力和競爭力。

一、芯片產業鏈組織方式的三種變化

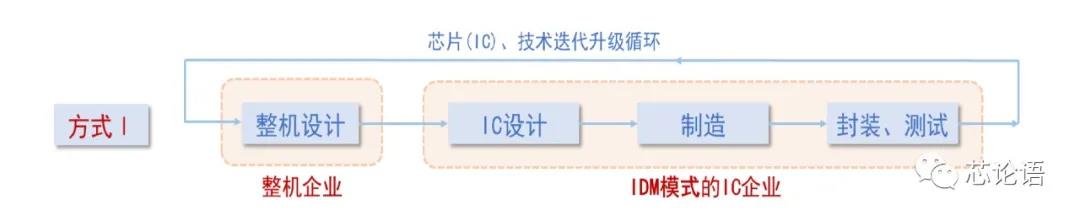

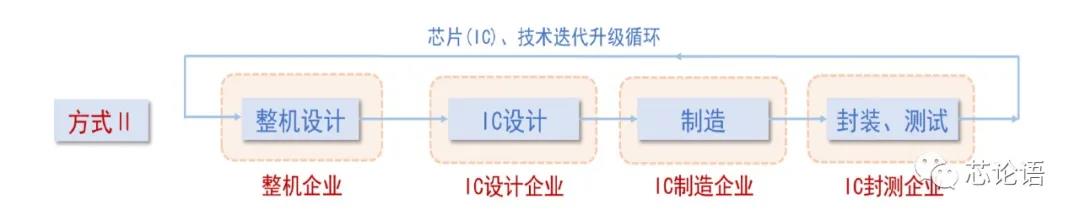

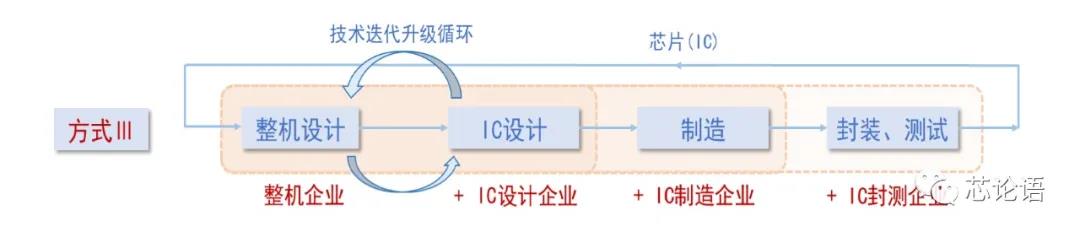

芯片產業鏈加上整機企業一起考慮的話,從集成電路(芯片,IC)發明到現在,芯片產業鏈共有三種組織方式,如圖2、3、4所示。在不同的歷史時期,由于技術發展水平和社會環境不同,芯片產業鏈也形成了當時的特點。方式Ⅰ和方式Ⅱ以芯片代工廠出現為轉折點。在當前時點上,三種方式共同存在,但有向著方式Ⅲ轉化的趨勢。

圖2.芯片代工廠出現之前的產業鏈形態

方式Ⅰ是芯片代工廠(Foundry)出現之前的情況,如圖2所示。產業鏈上只有整機企業和垂直整合(IDM)模式的芯片企業。從1958年芯片發明到1987年臺積電(TSMC)成立之前約30年間,IC企業基本上都兼顧設計、制造、封裝和測試各環節,芯片也是由IC企業直接銷售,行業上稱為垂直整合工廠(IDM,Integrated Device Manufacture)。IDM也有人稱為綜合發展模型,或者國際整合元件制造商。簡單地說,IDM模式的IC企業就是什么都自己干,企業依靠銷售芯片而發展。這個時期的IC企業是陽春白雪,十分高大上。因為投資巨大,技術高級而神秘,整機企業對IC企業既仰慕又信賴,芯片是怎么設計的整機就怎么用,很少有商量的余地。除非整機廠向IC企業出高價委托定制芯片。

圖3.芯片代工廠出現之后的產業鏈形態

方式Ⅱ是芯片代工廠出現之后的情況,如圖3所示。臺積電的成立改變了芯片產業鏈的格局,把IC設計、制造和封測各階段的工作分拆開來,由不同的公司來完成,專業的人專注地干專業的事。業界就出現了IC設計公司(Fabless)、IC制造工廠(Foundry)和IC封測企業,形成了芯片產業鏈全球化分工協作的格局。由此可以說兩點:1.華人改變了世界芯片產業的格局。2.芯片代工模式為中國IC產業的發展創造了有利條件。直接的例證一是臺灣IC產業成為世界IC產業的重要地區。二是近十多年來,國內IC設計公司如雨后春筍般創立和發展。三是華為海思、紫光展銳等一批公司快速躋身世界Fabless前20強的方陣。

這時期的芯片產業鏈呈現方式Ⅰ和方式Ⅱ并存的局面。同時,IDM企業和IC設計公司的兼并與重組,IC制造企業和封測企業的聯合與整合一度成為行業煥發勃勃生機的動力。這一時期國際環境風和日麗,十分適合于國際化分工協作。IC設計企業依托制造企業和封測企業的創新支撐,攜手整機企業不斷地開發出性能優異的芯片,推動了移動通信、物聯網、云計算、大數據、人工智能等整機應用產業蓬勃發展。

圖4.整機企業參與IC設計、制造和封測(部分或全部)的產業鏈形態

方式Ⅲ是近十多年來才出現的情況,如圖4所示。整機企業逐步認識到系統創新和源頭創新重要性,開始涉足芯片設計,從整機系統自上而下地定義芯片,以芯片功能提升和創新來提高整機產品的性能和競爭力,同時也可保證供應鏈的安全。產業鏈方式Ⅲ是企業應對行業激烈技術競爭、創新步伐加快的必然選擇,也是在國際環境風云激蕩的情況下,產業鏈、供應鏈的安全不太確定,企業需要自己營造技術迭代升級循環的必然選擇。例如華為不但要有打造“備胎”的IC設計公司,而且還要全面布局根技術,向IC制造、IC封測,甚至設備和材料方面進軍。

中美貿易戰和科技戰是芯片產業鏈由方式Ⅱ向方式Ⅲ過渡的轉折點。

二、整機大廠自研芯片是歷史潮流嗎?

其實,早在2020年4月份,外媒就報道了蘋果公司自研Mac電腦處理器的消息,現在使用自研處理器芯片M1的MacBook Air、Pro、mini產品已在“11.11”的大日子公布。無獨有偶,2020年4月15日,外媒報道了谷歌公司自研的代號為Whitechapel的SoC芯片已經成功流片,預計2021年將率先部署在自己的Pixel手機中,并可以用在谷歌公司的網絡筆記本Chromebook之中。

在國內,華為十多年前就全面布局自研芯片,今天才有麒麟、升騰、鯤鵬、巴龍、天罡、凌霄、鴻鵠等系列,以及高清機頂盒、視頻監控、智慧屏等系列芯片一夜之間“備胎”轉正,可以用來補我們的“短板”。其實,華為和中興都已有二十多年的交換機芯片自研歷史,因為用在各自的交換機設備之中,并不為外界所了解。正是因為他們都有自研的交換機芯片,才促進了兩家公司通信技術的深度創新,才打破了國外通信芯片的壟斷,才使性價比極高的通信設備遠銷國外。其它領域也有自研芯片較早的公司,例如打印機大廠納思達有芯片公司艾派克微電子,電動汽車大廠比亞迪有芯片公司比亞迪微電子。雖然國內家電大廠自研芯片起步較晚,但最近幾年都有所行動。格力、美的、康佳、創維、小米、OPPO等都紛紛成立自己的芯片研發團隊或者設立芯片子公司。

筆者認為整機大廠自研芯片是一個大的潮流,而且有愈演愈烈之勢。分析其原因,首先,從圖4的方式Ⅲ可以看到,整機大廠自研芯片,是可以大大縮短技術創新和迭代升級循環。在大廠內部的整機設計和芯片設計技術合作,與社會化的技術合作相比,效率更高、更加穩定和具有安全保障。其次,大廠的整機設計可以全方位技術創新,而不是像之前那樣,外購的芯片怎么設計整機就只能怎么用,完全沒有創新的空間,只能被動地技術跟隨。第三,大廠自研芯片也是出于供應鏈安全的考慮,因此,華為稱這種安排叫做“備胎計劃”。

三、專業化社會化分工協作能繼續嗎?

專業化社會化分工協作,包括國際化分工協作是科技工作的理想。讓專業的人干專業的事,把每個部分的工作做到極致最好。這是芯片代工廠出現30多年以來,芯片人一直追求的目標。但是,專業化社會化分工離不開兩個大環境的支持,一個是國際大環境,另一個是國內產業大環境。國際大環境對芯片產業鏈專業化社會化分工有著決定性影響。中美貿易戰也充分印證了這一點。中美貿易戰之前,芯片產業國際化分工協作非常順利,現在這種局面遭到嚴重破壞。國內產業大環境包括知識產權環境、良性競爭氛圍等。

如果國際關系不穩、企業經營環境惡劣,由不同國家、不同地區、不同企業串聯起來的芯片產業供應鏈、迭代升級鏈是十分脆弱的,很容易斷裂。這時整機企業為了尋求自保,就一定要盡可能地在自己企業集團內部,搭建可控的穩定的供應鏈、創新鏈。整機大廠自研芯片就是一種潮流。中小企業沒有這個搭建能力,就只能參與專業化社會化分工協作,或者聯合起來“抱團取暖”。

四、單純芯片設計公司有發展空間嗎?

2000年國家出臺了鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的18號文件,政策支持加上八個國家級IC設計產業化基地的促進,孵化出了一批本土IC設計公司,2014年國家又出臺國家集成電路產業發展推進綱要,全國IC設計企業數量由2014年約800多家猛增到了2019年的1780多家,隨著中美貿易戰和科技戰的進展,預計IC設計企業數量還會進一步增加。面對整機大廠紛紛自研芯片,單純芯片設計公司還有發展空間嗎?要回答這個問題,建議把IC設計公司分為A、B、C三類。

A類IC設計公司是由整機大廠派生的IC設計公司,主要產品為母公司整機系統配套,實際上是符合產業鏈方式Ⅲ的特點,他們的發展沒有太大問題,例如華為的海思、中興的中興微電子、比亞迪的比亞迪微電子、納思達的艾派克微電子等。

B類IC設計公司是擁有核心技術、共性技術和支撐技術,例如IP、算法和專利等;或者有用這些技術開發的芯片出售,這類公司當然會有很大的發展潛力。即便整機廠自研同類芯片,只會擠占部分芯片的市場份額,但核心技術方面的收入不會損失太多。就像美國的高通、臺灣的聯發科、國內的紫光展銳、匯頂科技等企業。

C類IC設計公司缺少核心技術,只會用別人的設計工具、別人的共性技術來設計芯片,其發展空間就很有限。這類公司進入門檻低,競爭者本來就很多,芯片賣著白菜價,如果整機企業拿著同樣的設計工具,同樣的共性技術來設計自用的同類芯片,留給C類公司的發展空間很有限,銷售不佳就只能倒閉關門。

所以,雖然國內整機市場規模很大,芯片市場的發展空間也很大,但是在今天這個技術發展日新月異,技術競爭趨于白熱化的時代,整機廠家紛紛自研芯片后,留給沒有核心技術的單純IC設計公司的發展空間十分有限,只有那些具有核心技術,能積極與產業鏈上下游結合,形成緊密迭代升級閉環的IC設計企業才能立于不敗之地。

結語:圍繞著整機大廠自研芯片的話題,分析了整機和芯片產業鏈的組織方式和發展歷史,在歷史和技術發展的不同階段,不同方式產業鏈的優點和缺點也會此消彼長,動態地變化。因此,不同時期人們的選擇也就不同,發展潮流也會有所變化。如果國際關系風和日麗,國際化、專業化和社會化分工協作將是主旋律,如果國際關系惡化,產業鏈、供應鏈的安全將會是企業家首先要考慮的問題。