在我們討論AI融入產業的挑戰時,其實很大程度上會面對AI技術與企業自身生產系統、生產流程與自動化體系等不匹配的情況。

在產業討論中,智能化常常與自動化緊密相聯。但在企業部署AI的實際過程里,卻會發現AI技術往往與企業自動化體系相獨立,甚至大量手動調參、訓練、模型適配等工作反而會降低企業的自動化程度。

從邏輯上來說,AI顯然不應該成為企業的負擔,也不應該變成與企業自動化相悖的技術命題。能否把“智能化”與“自動化”結合,打造成以企業用戶為主體的解放生產力的服務,已經成為AI技術從“走向產業化”,到“深入產業化”的關鍵。

6月18日,華為云TechWave全球技術峰會(人工智能&數據)在上海舉辦。期間,華為云展現了持續大力投入數據、人工智能領域的策略,并且發布了系列AI新品、宣布系列數據新品規模商用。

讓我們以會上發布的AI系列新品——華為云智能流程機器人方案為開端,聊聊華為云“將AI進行到底”的戰略與決心。

數字員工,企業自動化的必經之路

RPA之所以重要,是因為它可以給企業提供雖看不見摸不著,卻能真實工作的“數字員工”,專門處理企業中那些無處不在的流程性工作。

在大大小小、各種各樣的企業中,相信都存在著高度重復、流程化、基本不具備創造性的工作,比如發票錄入、抄表錄表、單據填寫等等。但這些工作又支撐著企業日常運作,無法斷然放棄。

那么能不能把這些流程性工作交給機器來處理呢?在信息時代,這個問題很早就被發現。早在上世紀90年代,RPA的雛形和底座技術就已經出現。2016年Gartner發布報告指出,全面爆發的RPA已經可以代替人工處理復雜、繁瑣、繁重的各項事務,從而降低企業人力成本支出,提升整體工作效率。

幫助企業打造“數字員工”的愿景雖好,但也存在著一系列局限和弊端。比如說:RPA難以處理具有彈性的流程性工作;大部分RPA服務只能處理標準化數據,缺乏非標準化數據處理能力,復雜工作難以勝任;RPA還缺乏知識學習能力與環境適應能力,與真實工作需求不匹配。

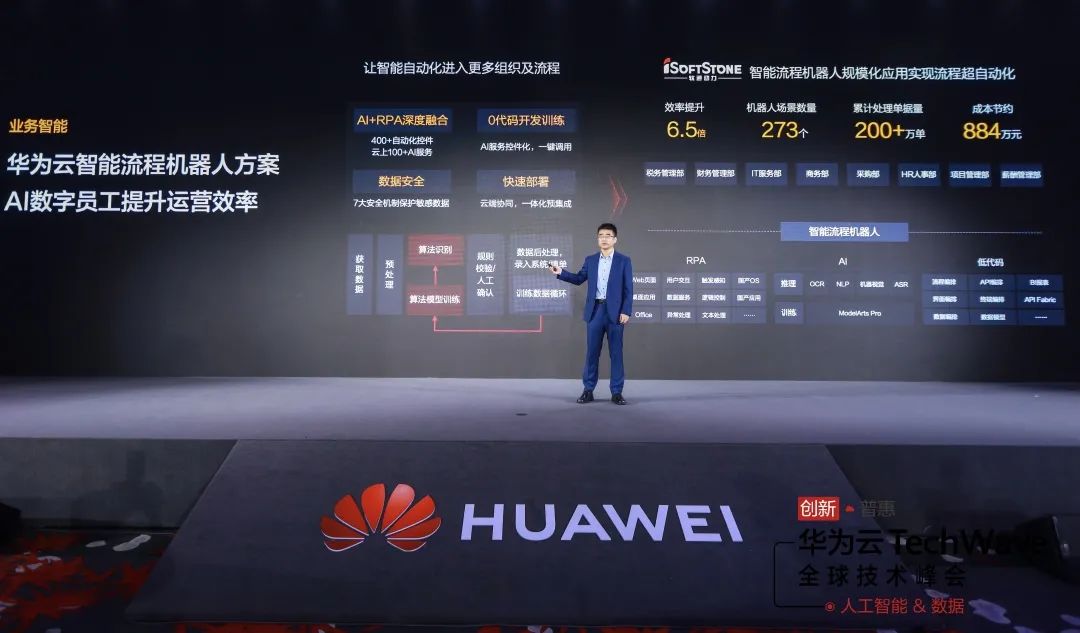

這些問題的存在,導致RPA的發展受到了局限。面向這些挑戰,華為云瞄準了智能化與自動化的結合需求。峰會現場,華為云發布了智能流程機器人方案,將RPA與AI技術相結合,從而讓“數字員工”變成“聰明的數字員工”。

(華為云架構與技術規劃部部長朱海培介紹華為云智能流程機器人方案)

與以往不同,新品華為云智能流程機器人方案主要有以下特點:

1、敏而好學:將AI整體技能融入RPA。

從整體而言,華為云打造了一個具備學習能力,可以將傳統業務中的非結構化數據進行拆解的AI+ RPA體系,可以讓RPA適應包含財務、稅務、IT、商務、采購、HR、項目管理、薪酬管理等更復雜、具體的業務流程。

2、耳聰目明:將優質AI能力與RPA融合。

華為云智能流程機器人方案融入了華為云具有領先水平的OCR、NLP等AI能力,可以在識別、理解等關鍵能力上實現高精度、低失誤。比如在與銀行的聯創中,華為云智能流程機器人方案對銀行提貨單、信用證識別和自動錄入,實現了效率提升450倍,錯誤率降低90%。

3、聞一知十:低代碼能力融入RPA。

除了AI之外,華為云還將低代碼開發能力融入了RPA,從而實現RPA與業務流程、工作環節更精準高效的匹配。既保證了企業的準入門檻降低,也確保了定制化開發的可行性。

作為華為云生態中的重要戰略合作伙伴和RPA領域實踐先行者,軟通動力早已將雙方共同合作的AI+RPA技術率先應用于內部提升流程效率、優化流程質量等方面,進行自身流程自動化實踐。目前,軟通動力已經在273個業務場景中使用了華為云智能流程機器人方案,2020年處理200萬+單據,處理效率提升6.5倍,年節約成本近880萬元。

不難看出,流程復雜、非結構化數據較多、業務彈性較大的企業,可以從華為云智能流程機器人方案中獲得更穩定、可靠的智能化、自動化體驗。

當天,華為云還發布了城市智能中樞,通過打造一個城市AI開發運營平臺,提供全域感知引擎、知識計算引擎、機器人引擎三大引擎,實現對城市狀況的跨模態、跨部門協同以及全域精準感知,助力實現智能化城市治理和精準服務。

數字政通副總裁趙明明表示,數字政通與華為云聯合打造12345政務熱線智能感知平臺、城市運行一網統管、城市綜合管理服務平臺、市域社會治理和城市級停車等多個解決方案,為智慧城市建設提供高水平服務。

“一用三化”,將AI進行到底

其實,透視華為云近年來在AI領域的整體策略,我們會發現華為云是希望不斷以應用落地為導向,逐步將AI技術深入到企業核心,AI釋放生產力。

正如華為Cloud BU副總裁、全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳在峰會期間所說:“AI需要從單點創新,真正進入到企業的主業務流程和主生產流程,就是讓它能夠進行體系創新。進入到這個階段之后,會發現我們對AI的思考不僅是為企業的某個場景提升效率或者提高競爭力,而是重構了企業的主業務流程和重構了企業的核心競爭力。”

(華為Cloud BU副總裁、全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳)

為幫助AI進入到企業的核心系統,提高AI技術滲透率,統攬華為云在AI領域的整體布局與產業行動,我將其總結為“一用三化”的戰略結構。“一用”是以企業應用為所有創新的導向,指揮所有AI價值落地;而“三化”則是簡單化、工業化和場景化。在這三條路徑下,華為云不斷完善AI產品架構,踐行AI融入企業核心系統。

1、簡單化。

開發是AI落地的最基本需求,而華為云在挺進AI賽道的第一抓手,就是讓AI開發更簡單的AI開發平臺ModelArts。其通過一站式AI開發能力和豐富的行業套件,將行業知識轉化為資產。ModelArts3.0具有融合骨干模型、聯邦學習、模型智能評估與診斷、高性能AI計算等全新特性,可以加速AI進入生產系統,可以說將AI開發簡單化持續推進,步步深入。

簡單化的AI開發與部署,加速了眾多產業的智能化進程。比如馬欄山視頻文創產業園基于華為云AI使能ModelArts以及云上集群,開發了AI自動上色模型與服務、AI迭代優化流程工具,上色、修復速度提升18.32倍,并建立了面向大規模AI視頻上色生產線。

2、工業化。

AI工業化開發的核心,是前期的標準化程度提升,企業的定制門檻降低。其中,預訓練大模型是業界核心解決方案。今年4月,華為云發布了盤古大模型,沉淀了大量行業知識和數據,可以實現一個AI大模型在眾多場景通用、泛化和規模化復制。目前已發布業界首個千億級生成與理解中文NLP大模型,業界最大的CV大模型,包含超過30億參數,真正驅動AI走向工業化時代。

3、場景化。

具體到行業場景的AI解決方案,是AI走入產業的主要通道。目前,華為云在工業、互聯網、電商等領域不同場景中與合作伙伴推出了諸多解決方案,實現AI的場景化應用落地。在全國范圍內,華為云已經在超過10個行業中落地了600+AI項目。

在煤炭行業,華為云EI工業智能體將配煤機理模型與AI結合,助力石橫特鋼完成了“AI優化配煤”。目前,這一能力已支持穩定商用,其焦炭質量預測準確率超過97%,幫助企業每噸焦炭生產的用煤成本平均降低15元左右。

在醫藥領域,中科院上海藥物聯合華為云團隊開展了多個AI藥物研發合作項目,其中大規模藥物虛擬篩選云服務,利用華為云端萬核超大算力,可實現十倍的藥物篩選效率提升。

在汽車行業,中國第一汽車應用華為云知識計算解決方案構建的一汽知識計算平臺,一汽紅旗試點4S店的一次性修復率提升了4%,客戶維修等待時間下降了23%,廠家支持介入率下降了30%,維修技師的培養時間縮短了30%。

從這些行業案例與開發者實踐中,可以看出華為云在AI領域具有與大部分云計算廠商不同的特性:不是站在技術側提供工具和能力,而是站在產業側,一切以用戶需要什么、用戶還要解決什么問題為導向,逐步深入構建AI供給側能力。

以持續推進的簡單化開發為基礎,不斷降低AI門檻;以工業化為預集成為抓手,提升AI產業標準化程度,控制綜合成本;以場景化為導向,深入行業空間。這三條路都在穩固前進中,互為支撐,才能誕生像ModelArts、知識計算、盤古大模型這樣打破以往AI產品常規,卻高度契合企業、行業需求的產品。

AI正在進入工業化的黎明,但陽光不會無端綻放,而是需要一個個腳印去推動AI走向產業,吸引產業擁抱AI。

華為云的AI差異化之所以讓業界承認,原因在于比起浮在水面上的AI,華為云更擅長將AI進行到“底”:技術底層、產業底座與時代底氣。