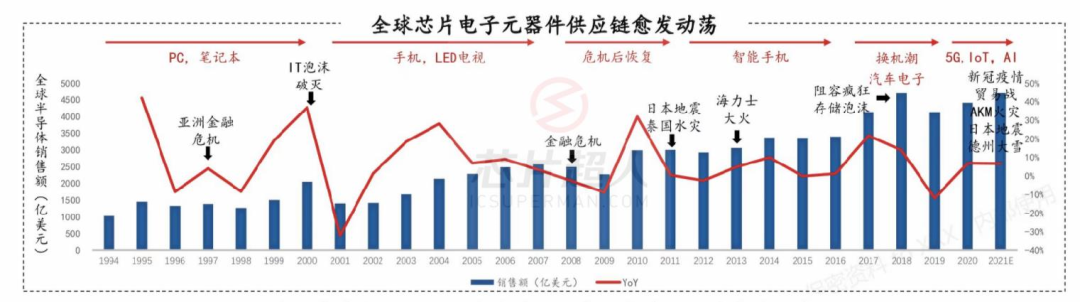

我是芯片超人花姐,從2005年入行至今,已經在芯片行業打拼了18年。伴隨著中國GDP增速最快的18年,芯片行業起起伏伏。一些看似毫不相干或意料之外的事就是芯片缺貨漲價的導火索,疊加半導體2-3年的周期及本身制造投資大,供應鏈環節多的行業特性從而引起芯片供需嚴重失衡以及價格暴漲。

在我從業的十幾年中,我幾乎趕上了芯片行業的快車,見證了行業的巨變:芯片分銷玩家格局穩定,大消費單品迭代,前所未有的芯片行情,科創板與投資熱,國產芯片從星星之火到如今的燎原之勢……進程中,我也完成了幾重身份的轉變:從外資企業的芯片采購、本土分銷企業的合伙人再到創建新型的半導體分銷平臺。在對接客戶和交易的過程中,逐漸建立了一些從產業鏈下游看上游的思考視角。

這兩年,因為各類高價芯片的出圈新聞,芯片分銷行業,這個原本在幕后充當“潤滑劑”的角色被推到臺前。甚至近日有知名機構判斷:“這兩年的芯片荒,其實有一筆驚天的陰謀可能還有待于揭開——那就是分銷商用故意囤貨的方式,制造了這場史無前例的芯片荒。”(是不是有點太抬舉分銷商了)

以下我將以芯片分銷從業者的角度,用我的一些經歷,從當時的環境,從知名的全球模擬芯片龍頭TI(德州儀器),國產芯片典型代表兆易創新,當時默默無聞如今成長為千億芯片巨頭的韋爾半導體講起,來和大家講述一下我眼中的芯片缺貨大漲價。

01

2006-2007年

2006年1月17日,春節前夕,一位神秘舉報人在清華大學BBS上發布了一則神秘帖子——《漢芯黑幕》,該帖子直指陳進在漢芯研制中完全弄虛作假,騙取國家上億元撥款,后來此事給出回應:“漢芯一號”造假基本屬實,這件事無異于給正在崛起的中國芯片產業蒙上一層烏云,且持續多年。

往前推一年,海外歸來的朱一明帶著一份名為“超高速靜態隨機存儲技術”的神秘專利回國創業,創立了兆易創新的前身——芯技佳易,主攻SRAM(DRAM的一種,類似于今天的內存條)。

這里的大背景是:2000年國家出臺了扶持集成電路產業的18號文,上個世紀80、90年代培養的電子/計算機/通信類畢業生在海外半導體行業得到歷練后,滿腔熱血,投入國內芯片創業大軍。除了兆易創新外,展訊通信、匯頂科技、銳迪科、華為海思、瀾起科技等當今半導體界耳熟能詳的公司都在這一時期成立。

與朱一明不同,和他同為85級清華校友的虞仁榮走了另一條完全不同的道路:畢業后先去浪潮做了兩年工程師,兩年后跳槽至代理分銷電子元器件的香港龍躍電子,身份由工程師變為北京辦事處銷售經理。

1998年虞仁榮開始自立門戶,創立北京華清興昌科貿有限公司,繼續從事電子元器件分銷業務。網傳虞仁榮腦子活,加上高人指點,2006年虞仁榮已經成為北京地區最大的分銷商,次年成立韋爾半導體,開啟了“分銷+設計”兩條腿走的路線,這個決定也為虞仁榮多年后成為“芯片首富”埋下了伏筆。

2006年的我剛離開蘋果代工廠,加入了一家外資分銷商,開始和芯片分銷打交道,成為了一名(芯片)獨立分銷商。

剛入行就遇到電容大缺貨,只要有貨就會被人瘋搶。我也由此開了入行第一單:客戶缺100萬片村田某型號電容,整個亞洲都找不到貨,幾經周折最終在法國代理那里找到了客戶需要的貨。

一單4萬美金利潤到手。過幾天同樣的貨客戶又要了一批 ,又是2萬美金,對于剛入行就遇到這種行情的我來說,應該算是一種幸運吧。

也是這一年,TI迎來了在中國第三個十年的開端及關鍵轉型期——從手機芯片轉向嵌入式和模擬市場。彼時,手機正處于GSM時代(2G時代),TI憑借和諾基亞、索尼等廠商的合作,性能過硬的DSP芯片發展得如日中天,僅僅在2003年-2006年,其手機處理器市場份額高達60%以上。

后因諾基亞想采取“多供應商制度”提高議價權,TI壯士扼腕轉向自己擅長的嵌入式、模擬芯片領域。

同時TI在各地開設銷售點,建立研發中心,開設晶圓廠,除了服務大客戶外,也致力于服務中國眾多中小客戶。只是多年以后人們才恍然大悟,這些布局只是TI維持高毛利率和競爭力的一步棋子,其目的是想把渠道、客戶、技術都掌握在自己手中。

2007年的開年屬于蘋果,蘋果正式推出其首款智能手機iPhone。

而放眼整個市場,2007年是個瘋狂的年份,樓市、股市均出現了極大的漲幅,全國房價一片飄紅,深綜指、深成指、滬指紛紛創下新高,關于“大盤會不會漲到1萬點”的猜想首次出現,然而彈指一揮十五個春秋,大盤依然堅挺在三千點。

2008年,人民幣升值,通貨膨脹極速加劇,人為的經濟泡沫爆炸,一切虛榮原形畢露。回過頭來大家才發現2007年正處于暴風雨前夜。

02

2008-2011年

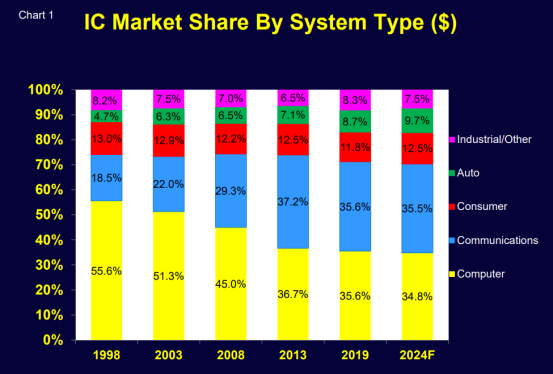

來源:IC Insights

在過去的20多年里,電腦和手機是最核心的兩件超級“爆品”,是消耗芯片的大戶,從模擬手機、數字手機到智能手機;從臺式機到筆記本電腦,在每個產品迭代做進電子供應鏈的公司,就抓住了其中的機會,當然也容易被“誤傷”。

世界性的金融危機挫傷了全球的消費能力,在2008年第三季度顯示得尤為明顯——旺季不旺,無論是手機、電腦還是其他消費電子較往年都有衰退,整個半導體行業都彌漫著一種悲觀的情緒。

爾必達宣布耗資50億美金的蘇州12英寸建設項目延期執行;

海力士在存儲下跌和金融危機的雙重打擊下 ,先后關閉了位于中國無錫、美國的兩座8寸晶圓廠;

中芯國際的產能利用率不超過40%,與2021年、2022年滿載的產能利用率不可比擬。

寒冬之下,國內外的半導體廠商開始“勒緊腰帶”求生存,進入10月份之后,時不時地總會頻繁聽到裁員的消息,從上游的芯片設計公司、設備廠商到下游的代工廠、終端工廠等無一幸免。

“覆巢之下,焉有完卵”,我記得有香港同事下班后被告知身在裁員名單中,第二天不需要再來上班;另外一個朋友在香港買房,首付已付,但是在金融危機后房價跌幅超過已支付的首付比例,加上被裁員,無奈棄房歸滬。

而此時兆易創新和韋爾的發展相對穩健。2008年5月,芯技佳易推出了國內第一款8M SPI NOR Flash芯片。很快,在中國一枝獨秀的芯技佳易引來國外公司的注意。美國ISSI儲存公司提出想要以1000萬美元收購。而另一家NOR FLASH巨頭,飛索半導體喊了更高的價格,但朱一明都拒絕了。

2010年,公司512K~32M容量芯片產品全部實現量產,公司存儲類產品銷售約1億顆。同年公司改名為兆易創新。

韋爾半導體相關負責人在回憶起如何度過這段行業低沉期,和其分銷布局積累以及對市場的了解密切相關。

在手機業一片哀鳴的蕭條時段,智能手機逆勢20%的增長像黑暗中的一縷希望。(注:中國市場手機總增長為6%-7%),剛誕生一年的蘋果在期待中沖到行業第三。智能手機此時的排名是:諾基亞(46.4%)、黑莓(19.9%)、蘋果(11.9%)、微軟(11%)。

當黑暗籠罩著這個行業的時候,兩件看似與行業毫不相干的自然災難,卻像光一樣照進、推動了我從業以來的第一波高潮。

2009年3月,TI一封郵件稱菲律賓工廠停產三周,半年后經濟復蘇,轟轟烈烈的缺貨潮來臨,缺貨一直持續到2010年底。

2009年11月以前TMS320F2812PGFA訂貨價格11美金,之后開始漲價到15美金,2010年1月中,開始交不上貨了……當時,我以每顆36.8美金的價格買來了一千多顆庫存,最終以150美金一顆賣給了客戶。

這種例子,不勝枚舉。

2011年3月11日,日本突發地震,缺貨從愛立信這樣的大終端逐漸蔓延到大大小小的代工廠。據說,某排名前五的大代理,在日本有據點,地震剛發生就派人去村田日本受災工廠調查,這些工廠獨有的型號,立馬被這家代理商的系統鎖住,第二天,在原價0.0X美金前頭直接加“1”,變成1.0X美金……

那時候,經常客戶單子過來,我就把某顆料全球各個犄角旮旯能翻到的貨都收過來,不管是什么年份的,只要是無鉛貨,全收!記得2011年清明假期,我到公司加班,給巴西愛立信找四顆電容料,沒想到真被我翻到了庫存,轉頭去報價,順利成交,10萬美金利潤進賬!

忙完上半年地震導致的大缺貨后,下半年泰國又發起了史無前例的大洪水,從7月25日一直持續到2012年1月16日,把日本人放在泰國的幾大硬盤廠和ROHM的工廠都給淹了。

各個行業就開始忙著找硬盤,11月初爆出來某老大美資貿易商,一塊硬盤,80美金入,140美金出,5萬臺,一單毛利300萬美金!一單利潤買好一套房子的故事聽了不少。

03

2011-2017年

2010年喬布斯在美國發布了跨時代的產品智能手機iPhone4,標志著世界開始進入移動互聯網時代。而中國進入移動互聯網時代一般被認為是從2011年小米手機發布會開始。

行業從金融危機的修復中逐漸蘇醒,智能手機帶來的移動互聯網時代變革、幾大新產品的爆火和半導體并購潮成為接下來行情飛馳的主旋律。

2013年開年,三星就通知大陸家電客戶,將把旗下幾顆8位MCU進行停產,到年中的時候這一消息得到證實:三星打算把MCU業務賣給IXYS,三星MCU開始緊缺。我開始忙著找貨,找了一夏天的以S3C開頭的MCU。

三星之所以退出MCU業務是因為MCU不賺錢,其業務主要以4位和8位為主,主打家電市場。但隨著 ST推出首款ARM架構的MCU之后,通用MCU的門檻降低,MCU的價格被打下來,內卷廝殺低價促使三星急速離場。

也是在這一年,日后被稱為國產MCU“一哥”的兆易創新開始殺入MCU市場。

而另一邊虞仁榮則忙著收購并購,先是2013年將旗下公司香港華清和北京京鴻志整合;2014年,虞仁榮先后收購北京泰合志恒科技、無錫中普微電子、武漢果核科技,進軍SoC芯片領域;后在2015年,虞仁榮入股無錫中普微,將版圖拓展至射頻芯片。

而真正成為韋爾并購轉折點的并購發生在2019年,這個后面再細說。

從韋爾收購的路徑來看,其目的主要是強化固有分銷業務以及開拓新的產品線,放眼整個半導體產業來看,幾乎全球領先的半導體公司無不是通過并購來實現業績增長和保持競爭力長青的。

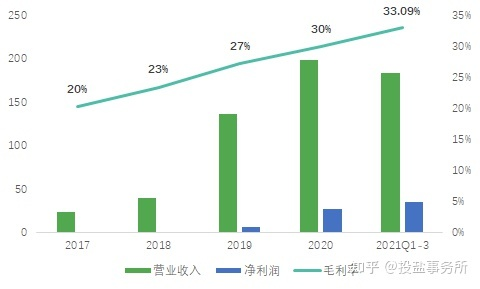

來源:平安證券

2013年12月,工信部向國內三大運營商發放三張TDD(TD-LTE)牌照,標志著中國正式進入4G時代,手機市場開啟新一輪洗牌,“中華酷聯”崛起,聯想、酷派甚至一度成為國內手機市場出貨量的Top1。同年,諾基亞、摩托羅拉成為過去,這中間也包括曾經的一代“機皇”——黑莓。

2014年時,黑莓手機的銷量僅為850萬臺,而蘋果手機2014年Q4的銷量就達到7483.2萬臺,而在國內市場,小米則憑借6112萬的銷量拿下中國市場第一。

這一年的芯片沒有太大的缺貨行情,唯一值得說道的是清理黑莓的庫存呆料,這波行情讓很多貿易商賺得盆滿缽滿,某美資老大哥因為清黑莓呆料當年業績破表,7.1億美金銷售額,創三十幾年歷史新高。

2015年上半年起,索尼214攝像芯片就面臨空前絕后的缺貨,像小米、華為這樣的頂級公司,也只能滿足50%左右的配額,oppo、中興、酷派、金立等只能滿足10-30%,其他公司基本拿不到配額。雷軍都跑日本去要貨了。

除了手機這個大單品外,幾大爆款消費電子的興起也帶來了相關元器件的暴漲與缺貨。

2015年5月,平衡車迅速引爆歐美市場。平衡車主要部件為主板、電機、電池、外套件(塑料及鋁板)這四部分,剛開始的時候,一套出廠價1300元左右,供不應求,后來的出口數據顯示:僅2015年,中國平衡車的出貨量就達到了1200萬部。

這直接導致了主板中主控芯片MCU的缺貨,STM32F103系列缺到斷貨,此時入局MCU兩年的兆易創新開始替換ST,一戰成名。不過平衡車的火爆時間并不長,在2016年初,美國連續發生了平衡車自燃、乘客摔傷等事件后,歷經下架、禁止上路等事件讓平衡車進入一片“愁云慘淡”之中。

連續爆款的消費品熱了又冷卻,但關于MCU緊缺的故事遠沒有結束。

這一時期值得關注的還有半導體并購潮,相關數據顯示,2015年共發生30起并購潮,1077億美元的并購規模超過了此前7年的總和。這其中包括安森美收購仙童半導體、NXP收購Freescale、Intel收購Altera,以及博通以370億美元收購安華高成立了新博通。

04

2017年-2019年

缺貨是2017年集成電路行業的主旋律,從內存到單片機到MLCC。漲價的主旋律從頭貫穿到結束,有天災也有人禍。但原廠和代理商的生意卻很好,從共享單車模式帶來的共享經濟,再到呼喊了多年的物聯網崛起,似乎見面不談談Lora和NB-IoT都不叫半導體從業者。

2017年,共享單車火爆,上一輪平衡車缺貨的MCU又變得緊俏起來,共享單車的鎖里面要用到STM32,STM32 103系列、030系列一度奇貨可居,在2017年的夏天持續刷屏,每個月STM原廠都會發個公眾號文章出來澄清:“我沒有封單!我沒有封單!我沒有不接單!”

到了12月,STM8S003在各處刷屏。無線充和Hellobike的需求讓原本1.2元價格的MCU價格最高漲至4元,漲幅達2.3倍,漲價到2018年8月才算結束。

從平衡車、共享單車到無線充,ST MCU的緊缺有新需求帶來的產能不足,也有人為的囤貨炒貨,更深層次的原因還在于ST的定位、豐富的資料庫、完善的生態以及廣泛的用戶基礎。

首先ST的價格足夠低;其次是完善的驅動庫和生態直接拉低了工程師的入門門檻,屬于“越用越精、越精越好用”的存在;再者ST擁有廣泛的工程師和預備工程師(大學生)基礎,在其進入中國的十幾年中,一直堅持和高校合作,在教學端口導入ST,在工程師活躍的網站發資料、送板子,以至于有工程師回憶道:“早些年ST在廣鋪市場的市場,官方完全在‘賠本賺吆喝’”。

因此,在常態情況下,在消費和工業市場,MCU市場中流入其他玩家并不容易,而缺貨潮則給市場打開了一道缺口,給了一些新興的MCU片品牌“秀肌肉”的機會,如果說平衡車成就了兆易創新,共享單車和無線充則助推了兆易創新,成就了新唐、芯圣等一系列中國MCU廠商。

而另一邊,成立10年的韋爾開始上市,而改變其命運的事件則是2019年對豪威的收購。

豪威科技是一家由美籍華人創建的公司,與日本索尼、韓國三星并稱為全球領先的三大主要圖像傳感器供應商。有了國內唯一CMOS圖像傳感器模組高中低端產品線全覆蓋的豪威科技,一來可以讓韋爾切入以前很難進入的汽車、安防、醫療等高毛利市場,又可以和韋爾原來的產品產生協同效應。

來源:投鹽事務所

最明顯的變化是韋爾的營收和毛利率跨上新臺階,到2021已經達到了33.9%,33.9%的毛利率相較于分銷行業10%以內常見的毛利率已經算得上奇高了。

這一年,韋爾股份以1238億元市值站上半導體行業之巔,成為A股第二家破千億市值的半導體公司,虞仁榮身價也隨之水漲船高并突破300億元,喜提“芯片首富”稱號。

同一時期,中國臺灣的陳泰銘憑借其超常的資本運作本領將其股價提升了近15倍,從2017年3月的80元漲到最高的1180元,同步把MLCC的行情推向了歷史高峰。

這波行情里,被動元件采購們可謂是吃盡了苦頭,2017年開年,迎面襲來的就是國巨、華新科、風華高科、潮州三環等一系列被動元件廠商的漲價函,原本1.X元/Kpcs的容阻到交貨時突然漲到20元/Kpcs又到40元/Kpcs,最高時要漲到100元/Kpcs。

2018年下半年,全球半導體市場再次進入調整期,需求也漸漸冷卻,加上各被動廠商開始增加產能,18年下半年后電容風光不再,價格大跌。事實證明,這一階段容阻的漲價將容阻價格推至巔峰,在后來的2020年到2021年的那波缺芯大潮中,被動元件的價格并沒有跟漲。

2018年9月底,TI在渠道調整中將代理商新曄砍掉,只剩下艾睿、安富利、世平、文曄四家。

從大公司們近幾年的變化趨勢來看,TI這一決策并不是偶然,從2016年新博通精簡渠道開始,ADI( 亞德諾半導體)、賽普拉斯(Cypress)持續跟進,芯片原廠直銷模式愈演愈烈。但拉長時間維度,從TI的整體布局來看,TI砍代理不過是最后的臨門一腳。

05

2019年-2022年

2019年9月,TI的最后一腳落下。TI宣布要在2020年底砍掉三家重量級代理商,其中包括大聯大、文曄以及美國的安富利(Avnet),授權代理商僅剩下艾睿一家。

市場普遍分析認為,TI此舉一方面是為了布局改善營收,拿掉中間的代理傭金支出,可以省下巨大的成本,另一方面,其也在構建能和客戶更直接溝通的銷貨系統,以深化客戶關系。

然而TI并不是毫無預兆地就砍掉分銷商分銷體系,早在多年前,TI就已經開始布局直營,在中國等多個市場建立倉管、樣品與研發中心。同時,TI有意識培養客戶自己申請樣品,還有填寫資料的習慣,跳開代理商。TI的所有終端用戶申請樣品都需要注冊MY TI,而且一旦在TI官網搜索任何信息,TI后臺都可以收集到你的瀏覽記錄和需求。據說TI自己掌握了近80%的客戶信息,稍微有點規模的客戶都有銷售在跟進。

建立直接聯系后,TI也更能掌握客戶動向,從而第一時間調整產品設計方向,管理好庫存。此處和2006年TI的布局策略聯系起來,不過是殊途同歸罷了。

2019年,由于固態存儲及智能手機、PC需求增長放緩,產品庫存增多,全球半導體需求下滑,存儲器市場價格出現滑坡,這一年是半導體的“荒年”。無論芯片大廠的財報還是芯片分銷市場,甚至是掌握著全國近五成公開市場的——華強北的租金也在掉,甚至有報告指出:2019年半導體行業正遭遇十年來最大的衰退。

2019年5月16日,美國商務部以國家安全為由,將華為納入實體清單,但從2019年到可預見的當下來看,美國打壓中國半導體的崛起并不會改變,華為只是一個開始。

時隔一年后的2020年5月15日,美國商務部再次出臺了出口管制新規。要求使用美國芯片技術和設備的外國公司,要先獲得美國的許可,才可以將芯片供應給華為和其關聯企業,這一禁令無異于把僅留給華為的窗戶也關上了。

半導體是全球高度合作的產業,產業鏈從IP/EDA、設計、晶圓代工到封裝測試。以晶圓代工為例,一顆芯片誕生的工藝極其復雜,需要2000-5000道程序,不可避免地會使用美國技術。因此臺積電無法再繼續為華為海思生產麒麟的高端芯片,華為Mate40最終成為了麒麟高端芯片的絕唱。

這條禁令生效之前有120天的緩沖期,在這之后華為開始瘋狂備貨,網傳華為備了一到兩年的芯片,引發全行業恐慌,出于供應鏈安全的考量,出現了所謂的兩倍、三倍備貨情況。備貨的領域也從手機業蔓延到其他行業,這也成為了史無前例缺貨大漲價的開端,持續時間近兩年。

由于本輪芯片缺貨漲價持續時間長,影響范圍廣,為了全面理清本次缺貨漲價潮,我總結了以下本輪芯片缺貨漲價潮的特點:

漲價范圍廣

漲價品牌多

MCU成暴漲單品

行業分析階段有效

芯片分銷爆火出圈

芯片投資從熱場到冷場

汽車芯片緊缺一直存在

此處先提下漲價之前背景:2020年初,新冠疫情爆發,額溫槍難求,紅外傳感器作為額溫槍的核心組件在渠道市場火爆,價格翻了十幾倍。顛覆想象的事情發生了,2月19日一顆10年前產的PerkinElmer 珀金埃爾默(現在是Excelitas)庫存料,居然被人以30塊錢出手了,然后有人轉手報到了含稅78塊錢。

對于原本常態下漲幅20%、30%的電子元器件行情來說,十幾倍無異于是天價和暴利,倒爺甚至微商都開始盯上市場準備撈一筆,這一點在口罩和熔噴布上表現得更為明顯。當時的我有一種預感:這可能不是一個好苗頭。

漲價的行情以華為海思安防芯片為開端,到10月份之后,ST、賽靈思、博通、ADI、TI等多品牌芯片進入“蘿卜蹲”漲價模式,而從整個電子產業鏈上來看,從原材料、設計、制造、封裝、測試到芯片、終端工廠,漲價的模式像吹散的“多米諾骨牌”一樣倒下來,且范圍越來越大。

這個時候沒有人知道產業鏈的“塞車”會自我疏通還是一直持續,但缺貨漲價必然容易高頻發生。

2020年年底,缺芯最終在汽車行業爆發。12月4日,一篇名為《南北大眾今起停產!“缺芯”將影響百萬產能!》的文章在電子圈蔓延、發酵,各路媒體紛紛報道,汽車缺“芯”的話題被迅速引爆。汽車廠商停產、減產成為主基調,追本溯源,南北大眾汽車的停產的間接原因是生產相應ECU的主控芯片(MCU)的短缺,這一新聞也迅速堆火了MCU單一品類芯片的爆火。

以一顆典型的NXP汽車MCU芯片FS32K144HAT0MLHT為例,4月份最高時喊至585元(漲20倍左右,常態下價格在28元左右),被缺芯折磨的車企苦于現狀,甚至開始跳開一級供應商(Tier1)開始在市場找貨,基本有貨就買,買到就行。

承受著“缺芯”之苦的博世中國高管在朋友圈相約“跳樓”,小鵬汽車CEO何小鵬在微博轉發朋友圈訴苦道“抽芯斷供供更苦,舉杯銷愁愁更愁。”

自從NXP的MCU漲出天價和此前ST一路暴漲之后,帶動了整個MCU市場的瘋狂,原廠一邊發著漲價,市場一天一個價,國外MCU、臺系MCU、國產MCU漲價全面開花,漲幅在幾倍到十幾倍不等,多的甚至達到幾十倍,這增長速度股民和基民聽了都落淚,以至于市場上的朋友感慨:MCU是年度最佳理財產品。

除了MCU,天價芯片和出圈的芯片故事也是本輪缺芯潮的一大特點:越來越多的媒體開始報道天價芯片,討論芯片短缺,我甚至也經常會收到一些行業外其他媒體的采訪需求。

2021年9月,一篇名為《原價13元現價4000元,博世ESP芯片黑市價格暴漲300倍》的文章在芯片圈刷屏,直指汽車芯片短缺情況:8月以來該芯片持續上漲,已經從8月初的1500元漲至當前的4000元,而這顆芯片在常態下市場報價僅為20元,這顆芯片就是型號為L9369-TR的ST(意法半導體)芯片,這顆芯片的緊缺主要和馬來西亞的疫情有關。

這其中我也聽說過一些造富耳聞,一些關于游資入場、賣面膜的開始炒芯片的故事,賭徒般的投機氛圍,把芯片玩出了股票的心跳感。一些人差不多用一年賺夠了十年的錢,當然也聽過一些黯淡離場上天臺的故事。

缺芯帶來的空檔期是國產芯片入場崛起的最佳機會,兆易創新也憑借這波行情突破累積出貨量超10億的小目標,從時間上來看,出貨速率極速加快。

2013年4月兆易創新發布第一款32位MCU;2017年5月,GD 32位MCU出貨已經累計突破1億片;2020年6月這一數字已經突破了4億;2022年4月突破10億。

缺芯潮帶火了MCU,從2021年到今年5月,不到18個月里,MCU領域投融資事件共24起,僅去年一年的融資就達到15起。其中不乏是汽車MCU項目,但隨著國外廠商拓產的釋放,高性能MCU的發展,以及導入車規的時間周期長等行業固有原因,最近幾個月以來,“留給國產MCU的時間不多了”的討論越來越多。

06

結語

在資本市場上,芯片投資的寒潮持續滲透。從兩年前的“無人不投半導體”到如今“芯片倒在C輪”,中科藍訊、唯捷創芯等芯片企業上市即破發,曾經一度融資2億的諾領科技被證實倒閉……在如今的消費市場下行影響下,戰戰兢兢,草木皆兵。

從去年下半年開始,消費電子的需求就開始下行低迷,到今年上半年手機砍單從傳聞到坐實,原本慢慢下行的行情整個“哐當”下來,CIS、MCU、PMIC等消費芯片價格跳水,價格倒掛,庫存積壓,“芯片價格雪崩”的新聞甚囂塵上。

但總體來看的話整體的芯片現貨市場還是呈現“冰火兩重天”的狀況:一邊是以手機、PC等為代表的消費電子市場需求疲軟、砍單頻發,驅動IC、CIS、存儲芯片、PA芯片等高庫存價格下跌;一邊是以新能源汽車為代表的汽車、工控等需求強勁,相關芯片價格仍舊堅挺。

從過去十幾年的經歷來看,無論是TI、兆易創新還是韋爾半導體的走向都是產業變化、時代變化、政策局勢共生作用下的產物,是結果。TI代表了國外芯片公司吞食全球最大消費市場的縮影,兆易創新抓住了芯片國產替換的快車,在韋爾半導體身上則看到國外芯片大廠“大魚吃小魚”的復刻,而這些也僅僅是過去十幾年半導體發展過程中的部分剪影。

行業向前,周期往復,隨著新事物、新需求的出現,供需失衡缺貨漲價的事件未來仍會再現,也會誕生新一批的兆易和韋爾們。在通往未來的路上,這些尚未知曉的答案,需要我們繼續同行,探索。

更多信息可以來這里獲取==>>電子技術應用-AET<<