關鍵字:ARM" title="ARM">ARM 無線網卡設備" title="無線網卡設備">無線網卡設備 驅動方案

1 硬件系統構成

1.1 USB無線網卡介紹

無線網卡是無線局域網(WLAN" title="WLAN">WLAN)的重要組成部分,WLAN的物理層及MAC層是用無線網卡的硬件及其軟件完成的,而LLC層以上各層均由計算機軟件來實現。WLAN包括進行通信的網絡接口卡(簡稱無線網卡)和接人點/橋接器(AP/網橋)。其中,無線網卡提供了最終用戶設備(手持設備)與接人點/橋接器之間的接口。目前,無線網卡主要以PCMCIA,CompactFlash(CF)卡的形式廣泛應用。大多數可用的無線網卡都是基于Intersil Prism或Lucent Hermes芯片組的,其中USB設備的無線網卡則由Ateml芯片組支持。該系統采用D-Link的WLG-122無線網卡,芯片組為Prism2,它通過USB host port接入。

1.2 系統構成

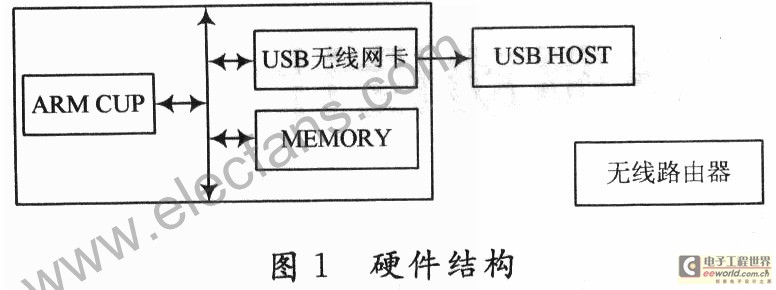

主控制器采用Atmel 9261,工作頻率180 MHz,具有16 KB數據cache和16 KB指令cache,外接64 MBNAND FLASH和64 MB SDRAM,外圍接口由10/100 Mb/s自適應以太網卡,3個USB 2.0接口,2個通用異步收發器(UART),LCD接口以及串行外圍接口(SPI)等組成,可以方便地外接工作設備。操作系統采用Linux 2.6.15;Bootloader采用U-boot;根文件系統采用ramdisk。系統啟動后掛載yaffs文件系統,該系統采用Ateml公司的Atmel 9261開發板,外圍接口包括2個USB host接口,其中一個外接USB無線網卡。無線路由器采用Cisco-Linksys的WRTl60N,支持802.11g標準、TCP協議和TFTP協議,如圖1所示。

2 USB無線網卡驅動

2.1 Linux USB驅動模塊結構

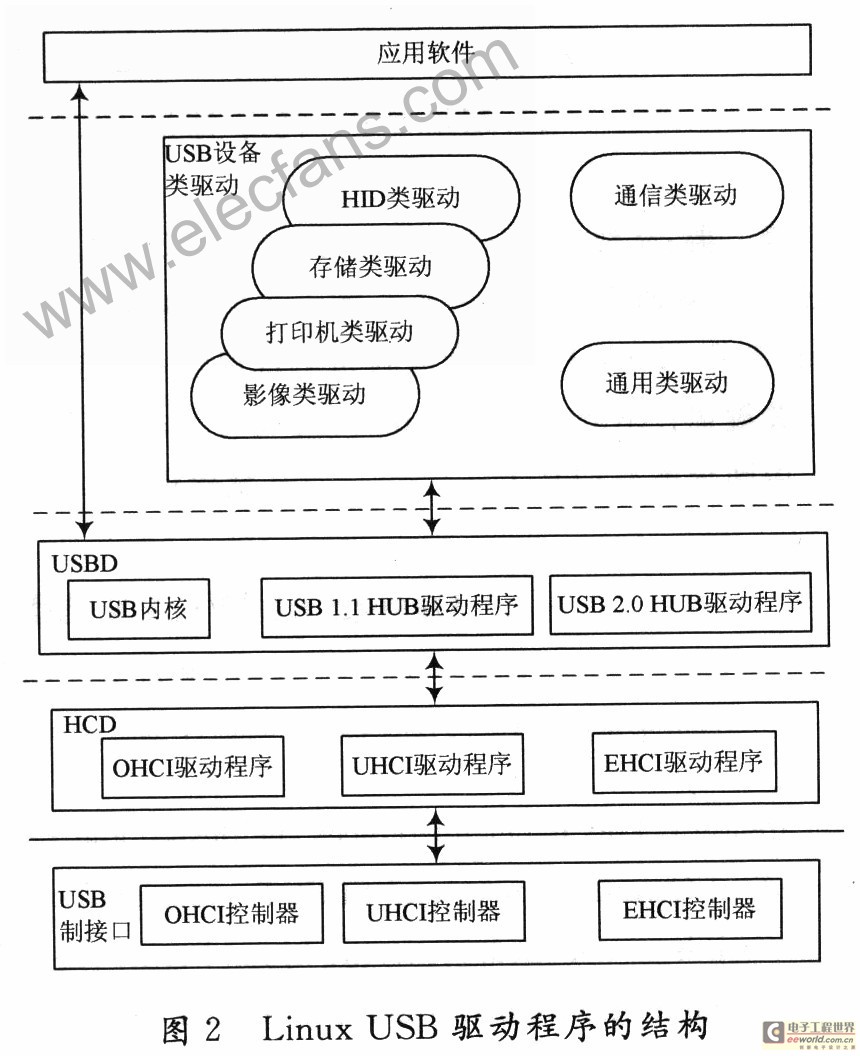

對于接入系統中的USB無線網卡,從CPU的角度首先看到的是USB總線,然后才是網卡芯片,所以USB驅動要先于網卡驅動實現。USB設備接口有主機端與設備端區別,因而USB驅動程序也有USB主機端驅動程序與USB設備端驅動程序之分。在主控機方面,主要有UHCI和OHCI兩種規范。

上層的應用軟件對系統的USB設備進行訪問是通過文件系統的形式進行的。每個連接到系統總線上的USB設備可以同時對應一個或多個驅動程序,即每個USB設備可以在Linux系統上設置一個或多個節點供應用程序使用。

由于USB接口為主從方式和多設備連接的樹狀網絡結構,所以USB主機必須具備對所有連接在總線上不同類型的USB設備進行配置管理的功能。LinuxUSB主機驅動程序可以同時支持多路USB總線功能,每路USB總線獨立工作。USB主機驅動由USB主機控制器驅動(HCD),USB驅動(USBD)和不同的USB設備類型驅動三部分組成。圖2描述了Linux USB驅動程序的結構。Linux定義了通用請求塊(UniversalReqlaest Block,URB),用來在USB設備類驅動程序與USBD,USBD與HCD間進行數據傳輸。

2.2 LinUX網絡驅動程序結構

所有的Linux網絡驅動程序都遵循通用的接口。設計時采用面向對象的方法,即一個設備就是一個對象(net device結構),它內部有自己的數據和方法。一個網絡設備最基本的方法有初始化、發送和接收。Linux網絡驅動程序的結構可以劃分為網絡協議接口、網絡設備接口、設備驅動功能和網絡媒介四層。網絡驅動程序中最主要的工作就是完成設備驅動層功能,使其滿足所需要的功能。

2.2.1 USB無線網卡驅動設備的訪問和控制

與PCI,ISA等設備不同,USB,1394等新一代總線沒有IO/MEM映射、中斷和DMA硬件資源,取而代之的是抽象出來的硬件資源概念。對USB設備來說,資源主要包括配置(configuration)、接口(interface)和端點(endpoint)。這些資源中,端點對于USB設備有著最重要的意義,實際的數據傳輸就是通過端點的讀寫實現的。驅動程序通過描述符來獲取這些資源。在初始化時,USB驅動程序從設備端點0讀取描述符,經過解析后保存這些資源的屬性,為傳輸數據做準備。

2.2.2 USB網絡設備驅動程序設計

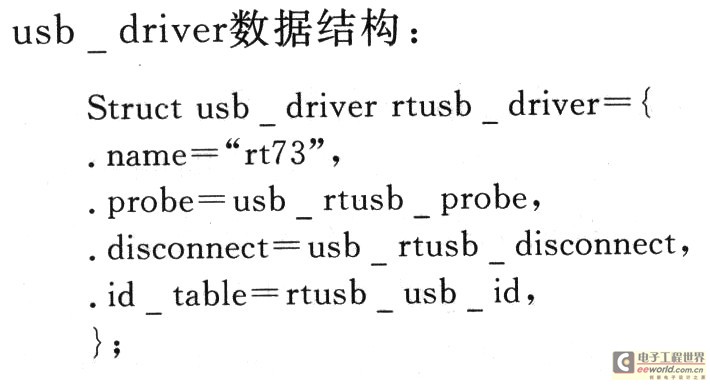

USB無線網卡驅動程序首先向USB子系統注冊自己,然后通過vendor id和device id來判斷硬件設備是否已經插入總線,攝像頭驅動程序需要創建一個

當無線網卡插入USB總線時,USB core就會調用Probe方法來檢測被傳遞進來的信息,以確定無線網卡設備是不是與驅動程序匹配,同時填充struct net_device完成對該網絡設備的初始化。當無線網卡被拔出時,USB core就會調用Disconnect方法來完成清除工作。驅動程序通過顯示模塊的初始化和消除函數注冊與注銷模塊調用module_init來初始化一個模塊,并在卸載時調用moduel_exit函數。

其中,open函數主要完成對描述網卡硬件數據結構pAd的初始化,包括urb包接收函數、接口配置函數、初始化發送接收數據結構和MAC地址拷貝函數,以及最后開始的net_dev數據發送接收函數。RTMPSend-Packets函數負責發送包裝好的網絡數據包。無線網卡驅動與USB core的通信則通過中斷/批量的方式來傳送。

3 編譯與測試

3.1 無線網卡驅動編譯

該系統的Linux內核版本為2.6.15,在宿主機上進行內核配置,通過“make menuconfig"將內核中不必要的功能去掉,增加對WLAN的支持。依次點擊De-Vice Driver→Network device suppor→Wireless LAN(non-hamradio)→選中Wireless Lan driners(non-hamradio)&Wireless Extensions;然后進入通用USB-WLAN驅動程序源碼,修改makefile,將內核文件夾選項重新定位在剛才編譯好的Linux內核下,通過“make"在該文件夾下編譯生成rt73.ko驅動模塊。

在ARM嵌入式Linux開發中文件的傳輸方式有多種,比如TFTP服務和NFS文件系統。在此采用將rt73.ko驅動模塊下載至開發板,由于Linux支持模塊的動態加載,所以可以很方便地將該模塊用“insmod”加載至內核,通過“lstood”查看加載的模塊,之后rt73模塊已經被成功加載。

在開發板文件系統中添加無線管理應用程序,和iwconfig,iwapy,iwlist等,用于配置頻率、網絡、ID、ES-SID、接受靈敏度、接人模式、無線網絡標準、加密開關。

最后編寫無線網絡啟動和自配置程序,實現自動配置IP地址和無線網卡。至此整個無線網卡驅動程序全部編譯完成。

3.2 測試結果及分析

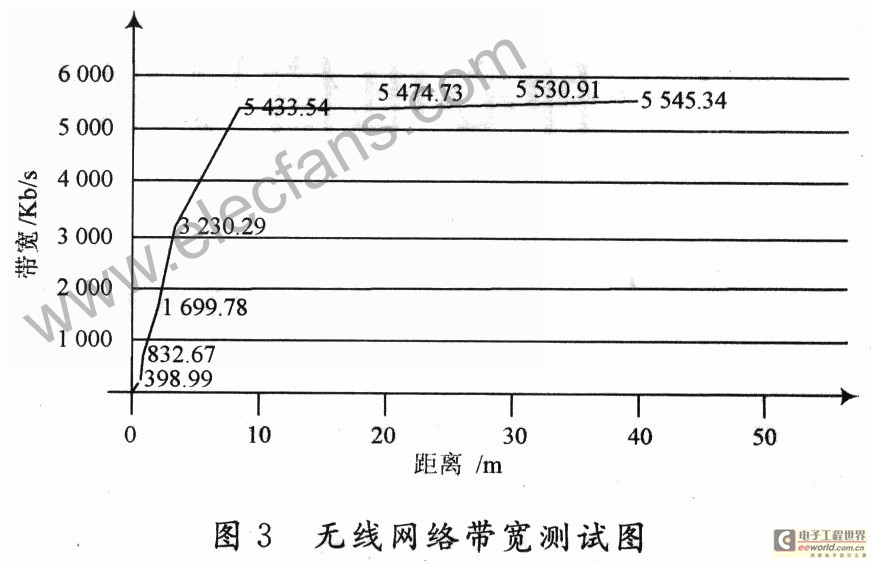

啟動無線網絡,編寫測試帶寬程序。該測試程序采用C/S設計模式,客戶端運行在ARM開發板上,服務器運行在局域網內一臺Linux PC上。改測試程序的工作流程主要如下,客戶端分別發送不同大小的字節流,經服務器處理計算出對應的帶寬,可以得到一條寬帶曲線,進而得到網絡實際能夠達到的最大帶寬。經反復測試,該無線網卡能夠穩定工作,在距離AP 50 m的半徑內下帶寬為6 Mb/s,距離理論值54 Mb/s還有一定距離,具體原因正在分析中。測試結果如圖3所示。

4 結 語

Linux作為當今市場上嵌入式系統使用比例最高的操作系統,其驅動模式支持模塊堆疊技術,內核開發者已提供了一些通用模塊。現從工程應用出發,研究并移植了Linux下USB無線網卡的設備驅動,以此為基礎既可以構建嵌入式無線局域網,又可以用于有線網絡無法延伸或難以安裝,以及有可靈活移動和臨時性使用等要求的、諸如外加攝像頭和圖像處理芯片的場合,還可以用于工業現場中的遠程無線視頻監控。