據新華社報道,中國郵政于26日發行《第40屆全國最佳郵票評選紀念》郵票紀念張。

值得一提的是,這并非簡單的紀念郵票,而是在傳統印刷工藝的工藝基礎上,植入了120um超薄 NFC芯片,人們可以通過中國郵政App讀取芯片內容,這也是中國首枚NFC芯片郵票。

將NFC芯片植入郵票中最大的好處在于,每一張紀念郵票都將“獨一無二”,每張紀念郵票序列碼、熒光暗碼都與其中的NFC芯片一一對應。

或許有人會疑問,薄如紙張的郵票上,是怎么植入芯片的。據悉,郵票印制團隊通過長期鉆研,引入多層紙張復合技術和激光打孔技術,既能保留完整的郵票紙張屬性,又能在印制工藝中保護芯片。

智能IoT時代,NFC技術嶄露頭角

如今已經進入智能化時代,生活中都講究高效,NFC技術的出現極大地提到了人們的效率。

NFC技術是一種近場感應技術,即短距離的高頻無線通信技術,它由非接觸式射頻識別RFID技術基礎上結合無線互連技術演變而來,可實現短距離內與兼容設備進行識別和數據交換。

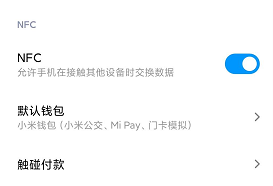

手機上的的NFC功能開關就寫著,允許手機在接觸其他設備時交換數據。

(手機截屏)

NFC最為常見的應用就是移動支付,比如公交一卡通,只需要在閘機上一刷即可完成扣費以及余額查詢等操作。一卡通就相當于一塊NFC芯片,只需要相應的設備具備NFC識別功能,就能對卡片進行讀取。

現在還有一種更方便的一卡通CPU卡,假如你手機具有NFC功能,只需要將一卡通貼在手機背面,不僅能查詢一卡通的金額,甚至還能實現充值金額實時到賬的功能,十分方便。

(圖片源自OFweek維科網)

當然,手機本身也可以成為“一卡通”,具備NFC功能的手機也可以開通相應的交通支付方式,不過手機實現卡模擬有兩種方式,一種是基于硬件的,稱為虛擬卡模式(Virtual Card Mode即:手機需要更換nfc-sim卡并下載移動運營商的電子錢包);一種是基于軟件的,被稱為主機卡模式(Host Card Mode即無需更換nfc-sim卡,下載發卡機構相關的APP即可)。

如今各大手機廠商都十分重視NFC功能,比如Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay、Huawei Pay、MI Pay等,都是手機巨頭們借此推出的各種移動支付方式。不過在筆者看來,雖然說移動支付是NFC功能體現的主流方式之一,但目前二維碼支付的方式似乎更為人所接受,使用支付寶、微信的掃碼付沒有額外的設備成本,商超、便利店等商家直接使用掃碼槍即可完成收款。而NFC則需更新硬件,因此在地鐵進站等場合才較為常見。但就移動支付而言,未來NFC支付要在線下追趕二維碼支付的前景并不樂觀。

不過好在NFC技術并不是只能用在移動支付上,在智慧安防、智慧交通等領域,NFC技術同樣占有一席之地。

比如我們常常會使用共享單車,筆者經常遇到二維碼被刮花的共享單車,無法實現掃碼解鎖成了一個難題,而NFC開鎖在這方面具有的極大優勢。

首先二維碼必須在單車表面,用戶需要用手機掃描才能進行下一部動作,而NFC模塊可以放置在單車內部,不易被人為破壞。

其次是在數據傳輸上,掃碼如果網絡信號不好,那么就難以從服務器讀取單車的信息,解鎖過程會變得漫長,NFC解鎖等于是直接和車鎖進行離線數據交換,數據傳輸的效率和“量”都遠遠大于二維碼。

在功耗方面,通行過程中NFC模塊可以從通信發起設備(比如手機)的射頻場中獲取能量,所以通信過程中不耗費智能鎖本身能量。在解鎖環節,掃二維碼到云端與智能鎖之間的通信能耗,也要高于NFC的離線開鎖方式,因此在功耗方面NFC略勝一籌。

最后,掃碼還要做出解鎖、打開app、點擊掃一掃等系列操作,NFC的“一觸即發”相比明顯便捷了許多。

總而言之,智能IoT時代,NFC技術的出現無疑給人們生活帶來了極大的便利性。不過相比國內外,國外NFC的普及程度則相對較高,尤其是歐美日本等地區,相關的電信運營商在很早之前就開始普及NFC功能。國內NFC起步較晚,還有很大的發展空間,除了少數業者分食之外,還需要進一步提升技術創新和專利布局。