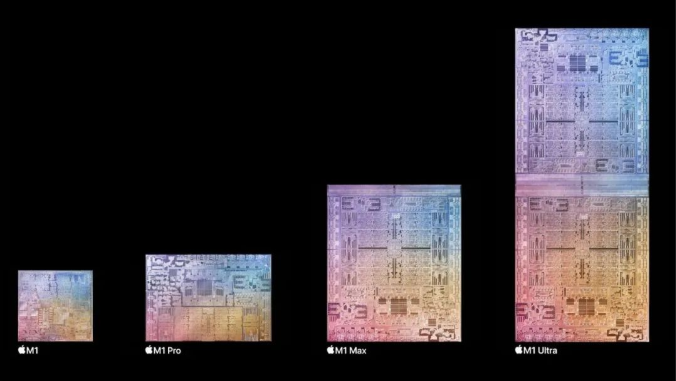

3月9日凌晨,蘋果春季發布會如期在線上召開,本次發布會上最大的亮點,除了全新一代iPhone SE以外,或許就是繼M1、M1 Pro、M1 Max之后的第四名成員——M1 Ultra了。

值得注意的是,M1 Ultra并非是全新設計的芯片成員,而是將兩枚M1 Max中隱藏的芯片間互連模塊(die-to-die connector)通過技術手段整合在一起,蘋果將其稱之為“Ultra Fusion”架構,擁有1萬多個信號點,互連帶寬高達2.5TB/s,而且延遲、功耗都非常低。

(蘋果發布會截圖)

通過這種方式組合而成的M1 Ultra,規格基本上是M1 Max的翻倍。同樣是采用了5nm制造工藝,但M1 Ultra的晶體管數量卻高達1140億個,統一內存最高達到128GB,總帶寬800GB/s。

據悉,M1 Ultra高達20顆CPU+64核GPU的加持使得本芯片的性能相比M1芯片暴漲8倍。具體來看,20個CPU核心包括16個性能核心+4個能效核心,前者每個核心有192KB指令緩存、128KB數據緩存,總計48MB二級緩存,后者每個核心有128KB指令緩存、64KB數據緩存,總計8MB二級緩存。

(蘋果發布會截圖)

64個GPU核心包含8192個執行單元,最多196608個并發線程,最大算力21TFlops,紋理填充率每秒6600億,像素像素填充率每秒3300億。神經引擎核心翻番至32個,算力每秒22萬億操作,性能提升至M1的8倍。

性能方面,M1 Ultra相比于最高端獨立GPU在同等性能下功耗低200W,相比于流行獨立GPU功耗僅為1/3。

M1 Ultra處理器將首發于Mac Studio主機,該主機也在本次發布會上正式亮相。作為一款定位工作室的主機,Mac Studio采用了Mac mini類似的方形設計。

在設計上,Mac Studio7.7英寸見方,3.7英寸高,并在底部與背部配有圓形通風口,內置兩個散熱風扇用于散熱。在拓展性方面,Mac Studio背面配有4個雷靂4接口,一個萬兆網口、兩個USB-A接口、一個HDMI接口以及一個耳機接口。在機身前方則配有兩個USB- C接口,并可升級至雷靂4接口,同時還有一個SD卡槽。

在性能表現上,Mac Studio相比16核心MacPro CPU提升50%,以及3.4倍的G PU性能。其最高配有128GB通用內存以及最高800GB內存帶寬,支持18條8K ProRes422視頻剪輯,相比最快的Mac Pro在視頻剪輯上提升了80%。

眾所周知,蘋果幾乎所有的Mac產品中都應用了自研芯片,無論是從M1、M1 Pro、M1 Max還是這次發布的M1 Ultra,都能讓 Mac 發揮出令人驚嘆的實力。M1 Ultra作為M1系列芯片陣容中專門為桌面主機系統打造的強大成員,可以幫助Mac Studio在整個產品生命周期內消耗更少電力,據悉Mac Studio在一整年里所消耗的電力,相比一臺高端配置的臺式個人電腦可節省最高達1000千瓦時。

“雙芯”組合會是未來主流嗎?

顯然,以往的蘋果更注重平板和筆記本電腦生態,如今拋出重磅炸彈M1 Ultra,無疑是向臺式機領域發起了強攻。補齊M1家族最后一塊短板的同時,也不由得讓人們對于接下來的M2芯片多了一份期待。

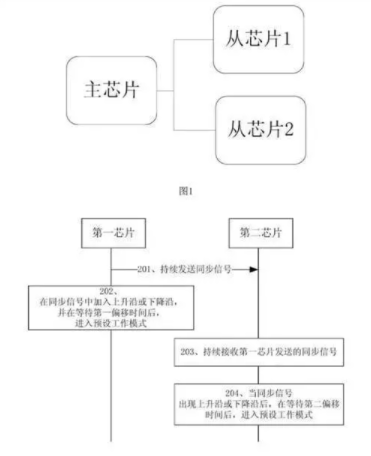

當然,這種雙芯片組合成單個主芯片的設計方式,在業內也曾出現過,但真正將其落地在產品身上的,蘋果還是頭一家。去年華為也新曝出了一個“雙芯疊加”專利,這種方式甚至可以讓14nm芯片經過優化后比肩7nm性能。

(芯片疊加專利圖)

但這種通過堆疊的方式與蘋果的“Ultra Fusion”架構還是有所不同。也許有很多人理解雙芯片堆疊是指將兩顆獨立芯片進行物理堆疊的方式去實現性能突破,其實這是非常嚴重的錯誤,如果單單依靠物理堆疊,那么會有非常多的弊端無法解決,例如兼容性,穩定性,發熱控制這些都是沒法通過物理堆疊來解決問題的,在設計思路上面就會走上歧路,得不償失也毫無意義。

雙芯疊加層級運用于設計和生產初期,也就是說在設計過程中將原來的一顆芯片設計成雙層芯片然后利用自己獨特的技術,來將這兩層芯片封裝在一顆芯片中,通過同步信號方式與一些其他方法就可以激活雙層芯片共同發力,從而實現芯片性能突破。所以說一個物理層堆疊,一個設計之初就開始改變設計思路,這是完全不同的兩個方式。

因此雖然同樣是指雙芯片組合成單個主芯片,但蘋果與華為可以說是兩種截然不同的方式。無論如何,雙芯片組合帶來的結果必然是1+1>1,但不等于2。

當然,無論是華為的雙芯疊加技術還是蘋果的Ultra Fusion架構,在當前芯片工藝水平發展接近極限的情況下,“雙芯”設計的方式不失為一種好的選擇。理論上來說,兩顆芯片可以將任務分工處理,形成更強的運行效率,而其中重點所需要解決的,無非就是功耗、信號同步、數據流協同處理等方面的問題。