6 月 20 日消息,麻省理工學院(MIT)的研究團隊開發(fā)出一種低成本、可擴展的制造技術,可將高性能氮化鎵(GaN)晶體管集成到標準硅芯片上,從而提升高頻應用(如視頻通話、實時深度學習)的性能表現(xiàn)。

氮化鎵是繼硅之后全球第二大半導體材料,因其高頻、高效特性,被廣泛用于雷達、電源電子等領域。然而,其高昂成本及與硅基芯片的兼容性難題,長期限制了商業(yè)化應用。

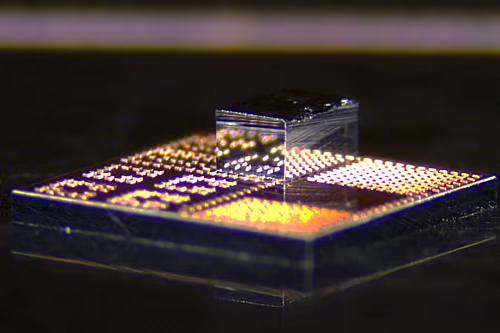

MIT 團隊為此提出了新制造方案,在氮化鎵晶圓表面密集制造微型晶體管,切割成僅 240×410 微米的獨立單元(稱“dielet”),再通過銅柱低溫鍵合技術,精準嵌入硅互補金屬氧化物半導體(CMOS)芯片。

新技術的核心是“分而治之”策略。團隊開發(fā)專用工具,利用真空吸附與納米級定位,對齊 dielet 與硅基板的銅柱接口,400 攝氏度以下完成低溫鍵合。

相比傳統(tǒng)金焊工藝,銅柱結合成本更低、導電性更優(yōu),且兼容現(xiàn)有半導體產(chǎn)線。實驗中,團隊制作的功率放大器芯片(面積不足 0.5 平方毫米)在無線信號強度與能效上超越硅基器件,可提升智能手機通話質(zhì)量、帶寬及續(xù)航,并降低系統(tǒng)發(fā)熱。

援引 MIT News 媒體觀點,該技術為突破摩爾定律瓶頸提供了新路徑,通過三維集成氮化鎵與硅芯片,未來可整合射頻前端、AI 加速器等模塊,推動“天線至 AI”的統(tǒng)一平臺發(fā)展。

論文共同作者 Pradyot Yadav 表示,這種“硅基數(shù)字芯片與氮化鎵優(yōu)勢結合”的混合芯片,可能顛覆通信、數(shù)據(jù)中心及量子計算領域。

IBM 科學家 Atom Watanabe 評價,該成果“重新定義了異質(zhì)集成的邊界,為下一代系統(tǒng)小型化與能效優(yōu)化樹立標桿”。